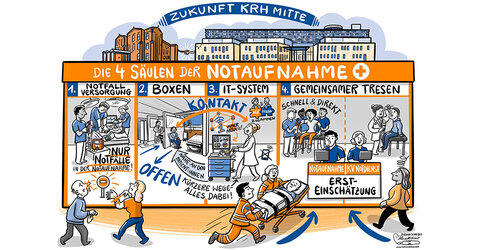

Eine Visualisierung im Stil des Wimmelbildes zur Medizinstrategie 2030.

Im KRH Klinikum Mitte findet gerade eine kleine Revolution statt. Das Projekt „Optimierung der Zentralen Notaufnahme“ will die Notaufnahme für Patient*innen und Mitarbeitende verbessern und geht neue Wege.

Pro Jahr steigt die Zahl der Menschen, die in deutsche Notaufnahmen kommen, um knapp sechs Prozent. Darunter sind viele Menschen mit Erkrankungen und Verletzungen, die nicht in eine Notaufnahme gehören, sondern außerhalb der Öffnungszeiten von Haus- und Fachärzt*innen zu einer Bereitschaftspraxis gehen sollten. „Die Notaufnahme muss wieder mehr Zeit für ihre Kernaufgabe haben, nämlich die Versorgung von schwer verletzten oder erkrankten Personen. Mit dem Projekt ‚Optimierung der Zentralen Notaufnahme‘ wollen wir das erreichen“, sagt Malte Feurer, Leitender Arzt der Zentralen Notaufnahme im KRH Klinikum Nordstadt und Projektleiter. Das entsprechende Projekt ist 2023 in den Notaufnahmen im KRH Klinikum Siloah und Nordstadt gestartet und besteht aus vier Säulen:

1. Keine Nebentätigkeiten mehr.

2. Anpassung des Raumes und des Ablaufs.

3. Das Belegungsmanagement.

4. Versorgung von Patient*innen, die eigentlich in eine Bereitschaftspraxis gehören.

Die konkreten Maßnahmen

Keine Nebentätigkeiten mehr bedeutet, dass die Notaufnahmen nicht mehr pflegerische oder medizinische Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich auf Station geleistet werden. Der Klassiker ist der Gipswechsel bei stationären Patient*innen oder das EKG vor der OP. Die Anpassung des Raumes bedeutet eine räumliche Neugestaltung der Notaufnahme. „Es gibt jetzt in der Notaufnahme im KRH Klinikum Siloah einen Prototypen zum offenen Raumkonzept mit mobiler Pflege und mobilem Arzt“, so Feurer. Patient*innen werden jetzt in kleineren, offenen und mit Sichtwänden geschützten Räumen behandelt. Das steigert die Anzahl der Behandlungsplätze und verringert damit die Wartezeit. „Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass die Pflegekraft und der Arzt weniger Wegstrecke zu den Patient*innen zurücklegen muss. Das bedeutet, die Behandlung wird schneller und die Laufstrecke der Mitarbeitenden verringert sich“, so Feurer. Angepasst dazu wird auch der Ablauf in der Notaufnahme. „Wir sind gerade dabei, ein IT-System zu beschaffen, welches in Echtzeit einen Datenaustausch zwischen der Pflege und den Ärzten ermöglicht“, so Feurer. „Damit reduziert sich das Nachfragen per Telefon und es erhöht sich die Patientensicherheit und der Fokus der Mitarbeitenden.“ Beim Belegungsmanagement geht es um die Zahl der zu belegenden Betten auf Station. Auf Station werden Betten frei gehalten, damit Patient*innen aus der Notaufnahme aufgenommen werden können. Der letzte wichtige Punkt der Umsetzung des Projektes ist die Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). „Dafür versuchen wir gerade Partner zu gewinnen oder ein Medizinisches Versorgungszentrum aufzubauen, welches dann die Patient*innen übernimmt, die eigentlich nicht in die Notaufnahme gehören, wir aber auch nicht einfach wieder nach Hause schicken können.“

Die Notaufnahme der Zukunft

„Wir sehen die wachsenden Zahlen an Patientinnen und Patienten in unseren Notaufnahmen“, sagt Moritz Lorentzen, Leiter der Notaufnahme im KRH Klinikum Neustadt am Rübenberge. „Mit dem Projekt reagiert das KRH auf die allgemeine Entwicklung. Das offene Raum-Konzept kann Vorbild für alle Standorte sein.“ Das KRH Klinikum Mitte ist nicht das erste Krankenhaus, das seine Notaufnahme anpasst. „Vorreiter in Deutschland ist die Medizinische Universität Lausitz, mit dem Chefarzt der dortigen Notaufnahme bin ich im engen Austausch. Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Projektleiter Malte Feurer.

Mehr Informationen direkt von den Expert*innen gibt es im Podcast.